Walter Benjamin, «El hombrecillo jorobado», Infancia en Berlín hacia 1900, Ed. Alfaguara, pp. 136-139:

«Cuando era pequeño me gustaba mirar durante los paseos por aquellas rejas horizontales que permitían colocarse delante de un escaparate incluso cuando se abría el escotillón que servía para proporcionar un poco de luz y aire a los tragaluces que se encontraban en las profundidades. Los tragaluces no daban afuera, sino, antes bien, a lo subterráneo. (...) Si de día lo intentaba en vano, podía ocurrir lo contrario por las noches, y era preso por miradas que me apuntaban. Gnomos con caperuzas las lanzaban. Pero apenas me había asustado hasta los tuétanos, cuando ya desaparecían. Para mí no había ninguna diferencia estricta entre el mundo que animaba esas ventanas durante el día y el otro que por las noches me asaltaba en mis sueños. (...)

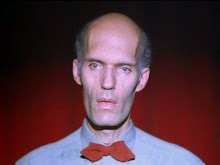

» A mí me producía horror. El jorobado era de la misma casta. Sólo ahora sé cuál era su nombre. Mi madre me lo reveló sin saberlo. "El Torpe" te envía saludos, decía cuando había roto algo o me había caido. Y ahora comprendo de qué hablaba. Hablaba del hombrecillo jorobado que me había mirado. A quien este hombrecillo mira, no pone atención ni en sí mismo ni tampoco en el hombrecillo. Se encuentra sobresaltado ante un montón de pedazos. (...)

»Llevaba las de perder donde apareciera. Las cosas se sustraían hasta que, pasando el tiempo, el jardín se hubiera convertido en jardincillo, mi cuarto en cuartito y el banco en un banquillo. Se encogían y parecía que les crecía una joroba que las incorporaba por largo tiempo al mundo del hombrecillo. El hombrecillo se me adelantaba a todas partes. Atento, me atajaba el paso. Por lo demás, no me hacía nada, este genio protector gris, sino recaudar de cualquier cosa que tocaba el tributo del olvido. (...)

» Así encontré al hombrecillo muchas veces. Sin embargo, jamás lo vi. En cambio él me veía, y tanto más claro cuanto menos veía yo de mí mismo. Pienso que eso de "toda la vida" que dicen pasa ante los ojos del moribundo se compone de las imágenes que el hombrecillo tiene de todos nosotros. Pasan corriendo como esas hojas de los libritos de encuadernación prieta que fueron los precursores de nuestros cinematógrafos. Con una ligera presión, el pulgar pasaba por el canto; entonces aparecían por segundos unas imágenes que apenas se diferenciaban las unas de las otras. En su fugaz decurso se podía reconocer al boxeador en su faena y al nadador luchando con las olas. El hombrecillo tiene también imágenes de mí. Me vio en el escondrijo, delante de la piscina de la nutria, en la mañana de invierno, en el teléfono del pasillo, en el Brauhausberg con las mariposas, en el patinadero, con las charangas, delante del costurero, inclinado sobre mi cajón, en el Blumeshof y cuando estaba enfermo en la cama, en Glienicke y en la estación del ferrocarril. Ha terminado su labor. Sin embargo, su voz, que recuerda el zumbar de la mecha del gas, me sigue murmurando más allá del fin del siglo las palabras: "Hijo mío, te lo ruego, reza también por el hombrecillo".»